大学生等の扶養「130万円の壁」が150万円に?健康保険の扶養が変わる

「130万円の壁」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、年間収入が130万円を超えると親の健康保険の扶養から外れ、自分で社会保険料を支払う必要が出てくるというものです。特に、大学生のお子さんを持つご家庭にとっては、アルバイト収入を調整する大きな悩みとなっていました。しかし、2025年10月1日以降、このルールが大きく変わります。19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定基準が、「年間収入150万円未満」に引き上げられる見込みです。これは、税金と社会保険の両面から「働き損」を解消しようとする国の動きの一環です。これによって、大学生世代は収入を気にしすぎることなく、より自由に働くことが可能になります。注意点として、これは税金の扶養とは異なるため、混同しないようにしましょう。また、加入している健康保険組合によっては独自のルールがある場合もあります。お子さんのいるご家庭は、ぜひこの変更を機会に今後の働き方や家計について話し合ってみてください。

アファーマティブアクションどう思いますか?

アファーマティブアクション(積極的差別是正措置)は、歴史的・社会的に不利な立場に置かれた人々に対し、教育や雇用の機会を積極的に提供する仕組みです。スタートラインを公平に近づける効果があり、組織に多様な視点を取り入れることで柔軟性や創造力を高めるとともに、公平性を重んじる姿勢が社会的信頼を高めるメリットもあります。

一方で、「属性による優遇ではないか」という逆差別の懸念や、数合わせのような形式的な導入にとどまるリスクも指摘されます。また、教育格差や無意識の偏見が放置されたままでは、持続的な効果は期待しにくいという課題もあります。

重要なのは、アファーマティブアクションを最終目的とせず、あくまで「必要な一歩」と位置づけることです。誰もが性別や出自に関係なく能力で評価される社会を実現するためには、教育機会の拡充や働き方の柔軟化、意識改革などと併せて取り組むことが求められています。

スポットワーカー新ルール

近年急速に広がっている「スポットワーク」。1日単位や短時間だけ働ける柔軟なスタイルとして注目されていますが、その一方で、契約の曖昧さや直前キャンセルなどをめぐるトラブルが課題となっていました。こうした状況を受け、2025年9月からスポットワーカーの雇用契約ルールが見直されています。最大のポイントは、労働契約の成立時期が明確になったことです。従来は現場でのチェックイン時などと認識されることもありましたが、今後は「応募完了」の段階で契約が成立します。また、企業からの一方的なキャンセルは原則として認められず、やむを得ない事情を除き、休業手当の支払いが義務づけられました。さらに、契約成立後に企業都合で休業や早上がりとなった場合も休業手当が必要となります。加えて、労働条件の明示や労災保険の適用など、労務管理の徹底も求められています。今回の見直しにより、ワーカーと企業双方が安心してスポットワークを利用できる仕組みへと進化しました。

健康保険証の今

健康保険証は、従来の紙の保険証から大きく仕組みが変わりつつあります。現在は「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」という3つの形があります。マイナ保険証はマイナンバーカードを保険証として利用するもので、病院や薬局の専用端末にかざすだけで最新の資格情報が確認できます。限度額適用証が不要になるなどメリットも多く、今後の基本形となります。一方、マイナンバーカードを持たない人や利用できない人には「資格確認書」が交付されます。これは従来の紙の保険証と同じように医療機関で提示でき、有効期限は1年以内です。また「資格情報のお知らせ」は、健康保険に加入していることを伝える通知文書であり、保険証の代わりには使えません。受診時に提示できるのは、マイナ保険証か資格確認書のいずれかである点を覚えておきましょう。

キーは男性育休

少子化対策として、最も伸びしろがあるのは「男性の育児参加」ではないでしょうか。現在、日本の男性育休取得率は約40%に達していますが、その多くは数日〜2週間程度の短期間にとどまっています。しかし、実際に男性が家事・育児に関わる家庭では、第2子が生まれる確率が高いことが内閣府の調査などから分かっています。また、国際的にも、ノルウェーやフランスのように男性の育児参加が進んでいる国ほど出生率が高い傾向があります。企業にとっては男性社員の育休取得は一時的な負担かもしれませんが、若手優秀人材の確保・定着には不可欠な投資とも言えます。最近では、育休中の業務をカバーする社員に手当を支給するなど、支援策を導入する企業も増えています。男性が家庭で役割を果たすことは、社会全体の未来にもつながるのです。

退職金制度と退職金格差の現実

退職金制度とは、従業員が退職する際に会社から支給されるお金のことで、老後の生活資金として重要な役割を果たします。しかしこの制度は法律で義務づけられているものではなく、導入しているかどうかは企業の判断に委ねられています。

また、退職金の有無や金額には大きな格差が存在します。企業規模、業種、雇用形態(正社員か非正規か)、性別、地域などの違いによって、もらえる金額に数百万円以上の差が出ることも珍しくありません。たとえば、定年退職した正社員は2,000万円近く受け取ることがある一方、非正規労働者は退職金がゼロというケースもあります。こうした退職金格差は、老後の生活に大きな影響を及ぼすだけでなく、雇用の不公平感にもつながります。自分がどのような制度の中で働いているかを理解し、早めに対策を考えることが大切です。

戸籍にフリガナが記載されるって知っていましたか?

2025年5月26日、戸籍法改正により戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。これは氏名の読み間違い防止や行政手続きの効率化を目的としたものです。本籍地の市区町村から届く通知に記載されたフリガナが正しければ、原則手続き不要で2026年5月26日以降に自動記載されます。間違っていた場合は、2026年5月25日までに正しいフリガナを届け出る必要があります。申請はマイナポータル、役所窓口、郵送で可能です。記載後の変更は原則家庭裁判所の許可が必要ですが、初回の誤記は一度だけ訂正可能です。出生届のフリガナ記載も重要なので注意しましょう。

標準報酬月額は従業員に通知すべき?

社会保険料の算定基準となる「標準報酬月額」は、毎年の算定基礎届や随時改定(月額変更届)により見直されます。標準報酬月額の決定通知は事業主宛に届く仕組みで、従業員本人には通知されないため、本人が変更に気づかないケースも少なくありません。

法的には、標準報酬月額を従業員に通知する義務は明記されていませんが、実務上は「通知すべき」とされています。なぜなら、標準報酬月額は社会保険料の控除額に直結し、毎月の給与に影響する重要な情報だからです。通知がなければ、従業員が「なぜ保険料が増えたのか」と不信感を抱く可能性もあり、トラブルの原因になります。通知方法は紙の通知書、給与明細への記載、社内ツールでの案内など柔軟に対応可能です。内容としては、標準報酬月額、改定時期、保険料の見込み額、改定理由を明記しておくとよいでしょう。従業員の理解と安心につながる対応として、ぜひ丁寧な情報提供を心がけたいものです。

解雇にはどんな種類がある?知っておきたい基礎知識

会社からの一方的な労働契約の終了を「解雇」といいますが、実はその種類によって理由や手続きが大きく異なります。一般的に「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」「諭旨解雇」「試用期間中の解雇」などがあります。普通解雇は能力不足や健康問題などが理由、懲戒解雇は横領や重大な違反行為などが対象です。整理解雇は経営悪化などによる人員削減で行われ、厳しい要件が課されます。いずれの解雇も、労働契約法では「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ無効とされるため、会社側には慎重な対応が求められます。従業員にとっても、納得のいかない解雇は泣き寝入りせず、専門家に相談することが大切です。

育児休業中の社会保険料、免除の条件とは?

男性の育児休業取得が増える中、意外と見落とされがちなのが「社会保険料の免除ルール」です。育児休業中は一定の条件を満たすと、健康保険料や厚生年金保険料が免除されます。ポイントは月末に育児休業を取得しているかどうか。たとえ数日だけでも月末に休業していれば、その月は免除の対象になります。また、月末に取得していなくても、同じ月の中で14日以上の休業をすれば免除対象になる場合もあります。ただし、育児休業が月をまたいで続く場合、月末に取得していないと免除にならない点には注意が必要です。さらに、1ヶ月を超える育休中で月末に休んでいる月に支給された賞与についても、保険料が免除される可能性があります。適切に制度を活用することで、家計の負担を軽減できます。

障害年金の医学モデルと社会モデル

障害年金は、病気や障害によって働くことが難しい人の生活を支える制度ですが、その判断基準には「医学モデル」と「社会モデル」という2つの考え方があります。

医学モデルは、障害を個人の身体的・精神的な機能の問題と捉え、診断書や検査結果など“病状の重さ”を中心に評価します。一方、社会モデルは、障害を社会の側にあるバリアによって生じる生きづらさと捉えます。職場環境や偏見、合理的配慮の欠如などが影響するという視点です。現在の障害年金制度は主に医学モデルに依拠していますが、これだけでは、見えにくい困難を抱える人々への支援が不十分になりがちです。今後は、社会モデルの視点も制度に取り入れ、生活実態や社会参加の困難さも評価対象とすることが、より公平で実効性のある支援につながると考えられます。

「静かな退職」が問いかける現代の働き方

近年、「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉が注目されています。これは会社を辞めるわけではなく、必要最低限の業務だけをこなす働き方のこと。マイナビの調査では、正社員の約44.5%がこの働き方を選び、その多くが「自分の時間の確保」や「心の安定」といった満足を得ているといいます。一方で、評価や職場環境への不満などが理由で、やむを得ずそうしている人も少なくありません。この現象は、個人の価値観の変化だけでなく、企業の制度や風土の見直しを促すサインでもあります。今後は、企業が従業員の声に耳を傾け、やりがいとバランスの取れた働き方を共に築いていくことが求められているのではないでしょうか。

自己破産と年金

自己破産をすると、すべての収入が止まると思われがちですが、公的年金(老齢年金・障害年金など)はそのまま受け取れます。これは、年金受給権が「財産」ではなく、法的に保護された「権利」とされているためで、民事執行法により差し押さえも禁止されています。

ただし注意が必要なのは、iDeCoや個人年金保険などの私的年金です。これらは財産とみなされ、解約返戻金があると処分の対象となる可能性があります。また、すでに受給中で高額な場合は差し押さえられるケースもあるため要注意です。一方で、iDeCoについては60歳未満で受給開始前であれば原則引き出せないため、破産財団に組み込まれないこともあります。

年金制度は複雑ですが、自己破産=年金停止ではありません。契約状況や資産の種類によって対応が分かれるため、不安な方は弁護士や専門家に相談することが安心への第一歩です。

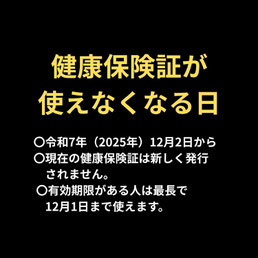

健康保険証が使えなくなる日

2025年12月2日から、現在の健康保険証が発行されなくなります。これにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が進められています。しかし、マイナ保険証を利用していない方も安心してください。保険証の代わりとなる「資格確認書」が保険者から自動で発行・送付されます。これは保険加入を証明する書類で、病院ではマイナンバーカードやマイナポータルとあわせて提示することで、これまでと同様に保険診療が受けられます。資格確認書の発送は2025年夏以降を予定し、有効期間は最大で5年。なお、現在の健康保険証も最長で2025年12月1日まで使用可能です。保険制度の移行に不安がある方は、早めに加入している保険者や自治体に確認しておくと安心です。

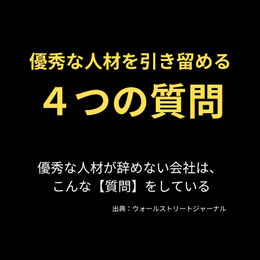

優秀な社員ほど、ある日突然辞めてしまう——そんな経験はありませんか?

ウォール・ストリート・ジャーナルでは、「人材の離職を防ぐ4つの質問」が紹介されています。それは、

① 最後に辞めようと思ったのはいつか

② 最近、仕事が仕事じゃないと感じた瞬間はいつか

③ この仕事のために、何を犠牲にしているか

④ 明日この仕事がなくなったら何をするか

というもの。これらの質問を通じて、社員の本音や不満、価値観を掘り下げることができます。「辞めたい」のサインは、何気ない日常の中にあるもの。定期的な1on1や面談でこれらの問いを投げかけることが、社員の定着とモチベーション維持につながります。今いる人材を本気で守りたいなら、まずは「聴く」ことから始めましょう。

離職票2025年1月よりマイナポータルでの受け取りがスタート

2025年1月20日より、雇用保険被保険者離職票を、離職者本人がマイナポータル上で受け取ることができるようになりました。マイナポータルから離職者が直接離職票を受け取ることで、離職票交付までの時間が短縮、離職者への郵送コストの削減にもつながります。離職者がマイナポータルで離職票を受け取るには、以下のすべての条件を満たす必要があります。①あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること。 ②マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと。③事業所が雇用保険の離職手続きを電子申請により行うこと。

幸せのジレンマ

不幸を経験しないで幸せな人より、苦しみを乗り越えた人は「幸福度」が高い。幸福度の高い社員は、低い社員に比べ、創造性は3倍高い、生産性は31%高い、売上は37%高い、欠勤率は41%低い、離職率は59%低い、業務上事故は70%少ない。

過労死防止のためのサイトを開設

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所に設置されている過労死等防止調査研究センターが、ポータルサイト「健康な働き方に向けて」を開設しました。サイトでは過労の危険性やハイリスクな働き方などを解説。過労リスクを測定するための調査票「過労徴候しらべ」や、仕事のストレス改善を目的とした参加型職場環境改善ツールなど、職場環境を改善するためのアイデアも提案しています。また同センターの研究者による研究成果や、これまで発表してきた研究報告書、資料も掲載されています。

65歳以上の社員に望む役割とは

2025年4月からすべての企業で「65歳以上の雇用確保」が義務化されます。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が2024年10月公開の調査で、70歳以上の定年・継続雇用制度を導入している企業に「65歳以降社員(59歳以下では正社員で、65歳以降も雇用する高齢者)」に期待する役割について尋ねたところ、「第一線での活躍」が61.4%で、「現役社員(59歳以下の正社員)に対する支援・応援」が36.2%でした。また同社員の処遇の決め方(配分)は「個人差を設ける方針」が46.2%、「個人差を設けない方針」が51.2%となっています。